Toutes les publications de la revue Fluides & Transmissions

-

N°163 - Mai/Juin 2014

Quand une contrainte se change en opportunité

En tant que générateurs de mouvements, les organes de transmission de puissance sont directement concernés par la problématique de la sécurité. De fait, tout mouvement induit un risque, tant pour la machine que pour ses opérateurs. Prendre en compte la possibilité d’occurrence de ce risque dès la conception du composant, du système ou de la machine complète est devenu un impératif. Ne serait-ce que pour se conformer aux nombreuses normes, réglementations et autres directives qui ont déferlé au cours de ces dernières années sur le sujet. A tel point même que bon nombre d’intervenants se trouvent quelque peu dépourvus face à cet afflux qu’ils ont du mal à endiguer. Cette complexité explique notamment pourquoi la sécurité a été d’abord considérée comme une contrainte, engendrant coûts supplémentaires et nouvelles obligations extrêmement chronophages.

Et pourtant, la mise en place d’une politique de sécurité appropriée au sein de l’usine ou de l’atelier se traduit inéluctablement par une diminution du nombre d’accidents de personnes et de casses de matériels. La sécurité intégrée aux composants et systèmes engendre une baisse notable des arrêts machines ou, à tout le moins, un redémarrage plus rapide de celles-ci quand cela se produit. Sachant le coût que représente un arrêt de production non prévu, on comprend mieux l’incidence de la sécurité sur la bonne marche de l’usine. La sécurité devient dans ce cas un véritable investissement dont le retour peut être très rapide. Les nombreux exemples cités dans le dossier de ce numéro en témoignent.

Loin d’être opposées, les notions de sécurité et de performances sont au contraire intimement liées. Harmonieusement combinées, elles se traduisent en général par un accroissement de la productivité. La « contrainte » sécurité se change alors en véritable opportunité. Qu’il faut savoir saisir…Alain Vandewynckele, Rédacteur en chef

Accès au sommaireDossier - Technologie - Stratégie - Solution - Formation -

N°162 - Avril 2014

De nombreux débouchés dans l’énergie

Cela fait maintenant plus de quarante ans que nous avons pris conscience de notre extrême dépendance aux ressources énergétiques. Depuis cette époque, caractérisée par les premiers chocs pétroliers des années soixante-dix qui ont sonné le glas de l’énergie abondante et bon marché, une grande part du potentiel de croissance de nos sociétés industrialisées demeure conditionnée à l’accès et au développement de ces différentes ressources, qu’elles soient fossiles ou renouvelables. De fait, les énergies traditionnelles ont toujours le vent en poupe. Qu’il s’agisse du pétrole, qu’il faut aller chercher de plus en plus loin et profond, du gaz, ou même du charbon que les Etats-Unis, redevenus auto-suffisants en gaz, fournissent en grande quantité et à des prix cassés au reste de la planète. Le nucléaire, après un violent coup d’arrêt consécutif à la catastrophe de Fukushima, semble, quant à lui, connaître un certain renouveau. En témoignent les nombreuses centrales en construction ou en projet dans le monde.

Et alors que les énergies renouvelables (éolien, solaire…) ont tendance à marquer le pas actuellement après une période d’expansion un peu euphorique, chacun est bien conscient qu’elles sont destinées à occuper une place déterminante dans le « bouquet » énergétique du futur. Parmi celles-ci, n’oublions pas l’hydro-électricité qui revient au premier plan à la faveur de la prise en compte de priorités d’ordre environnemental. Sans même parler des possibilités infinies ouvertes par l’exploitation de l’énergie des océans (marémotrice, hydrolienne…) !

C’est dire que, s’il est un secteur offrant des perspectives de débouchés en hausse, c’est bien celui de la production d’énergie !

Les spécialistes des systèmes de transmission de puissance ne s’y sont d’ailleurs pas trompés qui rivalisent d’ingéniosité pour concevoir et fabriquer des composants fiables, robustes et surtout, adaptés aux exigences spéciales de ce domaine. Encadrés par des normes et réglementations particulièrement rigoureuses, les matériels utilisés dans la production énergétique doivent, en effet, fonctionner dans des conditions difficiles et des environnements sévères. Il leur est interdit de tomber en panne et ils ont l’obligation de répondre à des impératifs de sécurité drastiques. Enfin, leur maintenance se doit d’être la plus aisée possible en dépit de conditions d’accès souvent problématiques. Face à tous ces défis, les fournisseurs de transmissions répondent présents ! La lecture du dossier de ce numéro s’avère édifiante à cet égard. Et les acteurs de la profession sont nombreux à voir leurs activités progresser de façon significative dans le secteur énergétique…Alain Vandewynckele, Rédacteur en chef

Accès au sommaireDossier - Technologie - Stratégie - Solution - Formation -

N°161 - Février/Mars 2014

Des intermédiaires devenus partenaires

Exercer le métier d’intermédiaire n’est pas chose facile ! Véritable trait d’union entre ses fournisseurs et ses clients, le distributeur industriel se doit en permanence de justifier sa position. Il est loin le temps où le « négociant » pouvait se contenter de revendre simplement les produits dont on lui avait confié la commercialisation. Certes, cette mission de revendeur conserve toute son importance et les fabricants, en grande majorité, proclament leur souhait de disposer de « relais » locaux, au plus proche d’une clientèle qu’il leur serait difficile, voire impossible, de démarcher de façon systématique. La connaissance du tissu industriel local et le maillage très fin du terrain s’avèrent irremplaçables dans la plupart des cas.

Mais au fil du temps, le métier s’est singulièrement complexifié et enrichi, aidé en cela par une externalisation à tout va, et donc une perte de savoir-faire chez des clients trop heureux de se retourner vers de véritables spécialistes pour la résolution de leurs problèmes. De simple intermédiaire au départ, le distributeur est devenu aujourd’hui un véritable partenaire, apte à conseiller, préconiser, étudier, fournir dans les meilleurs délais et au meilleur prix, installer, mettre en service, maintenir, voire assurer la formation des opérateurs. Bref, il doit être capable de fournir une véritable valeur ajoutée. La plupart des fabricants ne s’y sont d’ailleurs pas trompés, qui font appel à la distribution pour la commercialisation de leurs produits. Et cela, dans des proportions souvent très importantes, voire supérieures à leurs ventes directes. Ils soulignent avec insistance l’effet multiplicateur de la distribution sur leurs propres efforts de vente. Ils sont également nombreux à élaborer de véritables politiques de distribution englobant formations techniques, réunions commerciales, motivations diverses et variées du réseau et récompenses des plus performants.

Tout cela dans un objectif commun et bien compris de meilleure pénétration du marché, de développement de la clientèle et de la satisfaction des besoins de celle-ci. Car, in fine, « le client est roi » selon la formule consacrée. C’est à lui que revient le choix de s’adresser directement au fabricant ou à son réseau de distribution. A charge, pour l’un et l’autre, de se placer dans une optique de complémentarité pour répondre au mieux aux problématiques qui leur sont exposées.Alain Vandewynckele, Rédacteur en chef

Accès au sommaireDossier - Technologie - Stratégie - Solution - Formation -

N°160 - Novembre 2013

Petite cause, grands effets…

On n’insistera jamais assez sur l’importance revêtue par l’étanchéité des circuits de transmission de puissance et l’intérêt qu’il convient d’apporter aux joints, raccords, flexibles et tout autre organe concourant à cette étanchéité. D’abord parce que le fluide utilisé, qu’il s’agisse d’huile ou d’air comprimé, coûte cher et que la moindre fuite, pour insensible qu’elle puisse apparaître, finit par se révéler extrêmement onéreuse. Ensuite pour des raisons de propreté et de respect de l’environnement de la machine. Enfin, parce que du choix de l’étanchéité en amont dépendra le bon fonctionnement du circuit et de l’ensemble de la machine sur lequel il est monté.

Une bonne définition des besoins est donc essentielle pour déboucher sur la conception et la mise en œuvre du système d’étanchéité le plus approprié à un équipement et à un domaine d’activités donnés. Les critères d’usure, de résistance physique et chimique, d’adéquation aux normes en vigueur et de facilité de maintenance, pour n’en citer que quelques-uns, doivent être soigneusement étudiés avant toute prise de décision. Car, si l’on est facilement tenté de n’accorder qu’une attention toute relative à des composants tels qu’un joint ou un tuyau, il faut toujours garder à l’esprit que les performances de toute la chaîne de production dépendent en grande partie de la qualité et de la technicité de ces derniers. Simples en apparence, les joints d’étanchéité, raccords et flexibles sont des éléments dont la technique se révèle la plupart du temps très pointue.

A petite cause, grands effets ! La défaillance d’une pièce dont le prix est souvent minime - ou en tout cas marginal par rapport à l’investissement que représente une machine complète ou un engin mobile - peut entraîner le blocage d’un équipement de plusieurs millions d’euros. Le coût d’un système d’étanchéité doit donc toujours être mis en rapport avec celui de la machine et surtout avec les pertes induites par un arrêt de celle-ci. Les exemples cités dans le dossier de ce numéro mettent en valeur les importantes économies réalisées par les industriels ayant consacré à l’étanchéité toute l’importance qu’elle mérite. Dans pratiquement tous les cas, le retour sur investissement est extrêmement rapide.Alain Vandewynckele, Rédacteur en chef

Accès au sommaireDossier - Technologie - Stratégie - Solution - Formation -

N°159 - Octobre 2013

Des évolutions contradictoires

Constructeurs, utilisateurs, fabricants, intégrateurs… ils sont unanimes ! En cette période de basses eaux économiques et de raréfaction des investissements d’extension, la tendance actuelle est à la prolongation de la durée de vie des équipements en service. Face à un avenir toujours plus incertain, les industriels sont nombreux à hésiter à mettre en place de nouvelles capacités de production dont ils ne savent pas si elles pourront être pleinement utilisées. Ils préférent, et de loin, consacrer leurs efforts au maintien en l’état des installations existantes afin de les employer le plus longtemps possible.

On aurait pu penser que cette stratégie ferait les beaux jours des spécialistes de la maintenance et de la réparation dont les équipes devraient être employées au maximum de leurs capacités. Il semble pourtant que le transfert d’activités n’ait pas été aussi évident. C’est notamment le cas dans notre profession de la transmission de puissance. Les spécialistes que nous avons approchés dans le cadre du dossier de ce numéro font part de leur surprise à cet égard et insistent sur l’obligation qu’ils ont de repenser leur organisation et de redéployer leurs moyens pour répondre aux besoins d’un marché pour le moins fluctuant.

Auparavant régulièrement planifiées dans l’année, les périodes consacrées à la maintenance des équipements ont tendance à s’espacer et font même parfois l’objet de décisions prises à la dernière minute. D’où l’augmentation des interventions en « juste à temps », pour reprendre l’expression d’un des spécialistes du secteur ! La crise est passée par là et, sous le double effet de la baisse des investissements et de l’externalisation à tout va des activités de maintenance et de réparation, le préventif est parfois battu en brèche et doit laisser la place à des actions décidées « à chaud ». Et donc au prix fort… Sans parler des coûts entraînés par d’éventuels arrêts de machines qui peuvent rapidement atteindre des niveaux prohibitifs.

Pourtant, les moyens existent. Ils n’ont même jamais été aussi nombreux. Les prestations offertes par les spécialistes atteignent de hauts niveaux de compétences, tant en termes d’interventions sur les machines et leurs composants que de services associés. A l’heure où l’on parle toujours plus de prévention, de surveillance, de diagnostics à distance et où les outils mis à la disposition des industriels se révèlent toujours plus sophistiqués, il serait bon que la maintenance et la réparation retrouvent leurs lettres de noblesse et soient remises au premier rang des préoccupations. Particulièrement en ces périodes de faible croissance et d’incertitude que nous connaissons actuellement…Alain Vandewynckele, Rédacteur en chef

Accès au sommaireDossier - Technologie - Stratégie - Solution - Formation -

N°158 - Septembre 2013

Pendant la crise, les innovations continuent

Après deux années de croissance extrêmement forte pendant lesquelles le secteur des transmissions de puissance a pu retrouver, voire dépasser, ses niveaux d’avant-crise, l’activité du secteur a marqué le pas l’année dernière. Et rien n’indique que le contexte sera plus porteur cette année. La visibilité est, en effet, pratiquement nulle et c’est, au mieux, un chiffre d’affaires équivalent à celui de 2012 que la profession espère réaliser cette année.

Les prévisions d’investissements dans l’industrie sont en berne et les fournisseurs de composants et systèmes en subissent le contrecoup. Les responsables de la profession se désolent notamment de constater que, si les projets existent ou sont toujours à l’étude, il est impossible de savoir quand ils se concrétiseront en commandes réelles.Tout n’est cependant pas si noir à l’horizon et certains secteurs clients tirent encore leur épingle du jeu. L’aéronautique en constitue un exemple typique : les nombreuses commandes passées aux avionneurs et à leurs sous-traitants lors du dernier salon du Bourget en attestent. Le machinisme agricole, l’agroalimentaire ou encore les énergies traditionnelles se caractérisent, eux aussi, par leur bonne résistance. Cela explique sans doute que, loin du catastrophisme qui avait succédé au déclenchement soudain de la crise de 2008-2009, c’est plutôt la prudence qui prédomine au sein des entreprises, contraintes d’adapter leur gestion au jour le jour.

D’un point de vue purement technique, les composants et systèmes continuent de bénéficier des progrès et innovations rendues indispensables, tant par l’arrivée incessante de nouvelles réglementations que par les exigences croissantes des constructeurs et utilisateurs. L’importance prise par l’efficacité énergétique des produits et le respect de l’environnement dont ils doivent faire preuve expliquent, entre autres raisons, les efforts développés par les fabricants pour incorporer toujours plus d’innovations à leur production.

La profession met également l’accent sur la valeur ajoutée générée par l’interaction des différentes technologies et la montée en puissance de la mécatronique qui ouvre chaque jour de nouvelles perspectives.

Les nombreux produits présentés dans ce numéro constituent le reflet exact de ces développements et témoignent du fait que les entreprises du secteur des transmissions de puissance, aguerries par les crises à répétition, savent réagir comme il se doit face à l’adversité.

La preuve : en comparaison avec l’édition précédente, c’est un accroissement notable du nombre d’innovations que vous pourrez découvrir dans ce « Spécial Nouveautés 2013 ». La vocation d’outil de travail de ce numéro auprès des bureaux d’études et services achats s’en trouve ainsi renforcée.Alain Vandewynckele, Rédacteur en chef

Accès au sommaireConjoncture - Technologie - Stratégie - Solution - Formation -

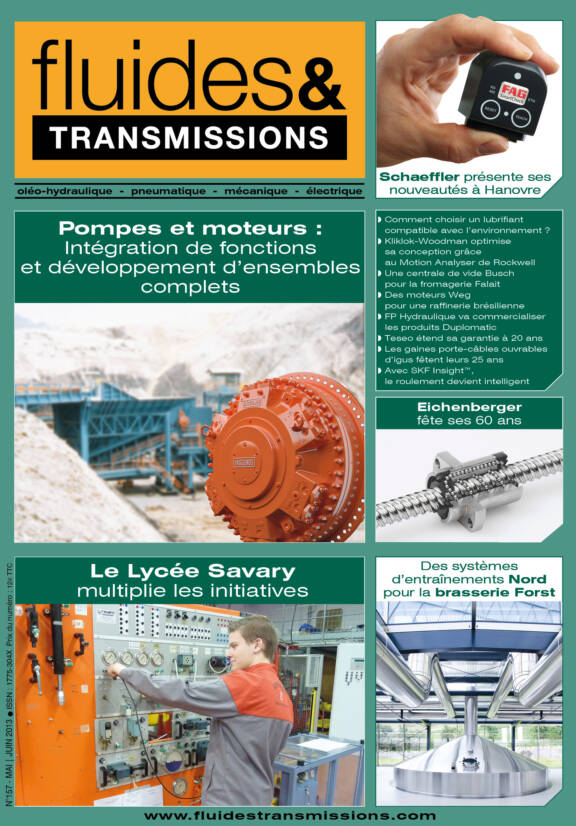

N°157 - Mai/Juin 2013

Aiguillon

On pourrait croire, en ces temps de basses eaux économiques, que les produits conçus et fabriqués par l’industrie se contentent de faire du surplace, reléguant toute avancée technique à un futur meilleur. Et pourtant, il est toujours frappant de constater à quel point le décalage peut être important entre une conjoncture globale pour le moins déprimée et les progrès technologiques dont bénéficient les innovations lancées régulièrement sur le marché par les industriels. Non pas que ceux-ci puissent se permettre de faire abstraction d’une situation économique dont ils sont les premiers à subir les conséquences en termes de diminution de leurs chiffres d’affaires et de carnets de commandes en berne. Mais, tout se passe un peu comme si cet état de fait jouait un rôle d’aiguillon auprès des bureaux d’études et des services de recherche et développement qui y trouveraient une motivation supplémentaire pour répondre aux défis présents.

Le dossier de ce mois sur les pompes et moteurs oléohydrauliques et pneumatiques en témoigne, qui met en avant les réponses apportées par ceux qui font autorité en la matière aux principales interrogations des constructeurs de machines et des utilisateurs finaux.

Les clients sont de plus en plus exigeants sur les prix ? On leur propose des composants plus légers, incorporant moins de matières premières dont les prix ne cessent de grimper. Ils sont soucieux de leur consommation énergétique ? On développe alors des solutions toujours moins gourmandes en énergie dont le coût global, sur toute leur durée de vie, se traduit par des retours sur investissement de plus en plus courts. Les normes et règlements se font toujours plus contraignants ? On va concevoir des systèmes diminuant la puissance installée pour le même résultat, tout en réduisant tant leur niveau sonore que les émissions polluantes induites par leur mise en œuvre. Les conditions de fonctionnement sont toujours plus sévères ? On va fabriquer des produits résistant aux hautes pressions, utilisables avec des fluides spéciaux extrêmement agressifs, aptes à supporter de grandes variations climatiques et à effectuer leur mission dans des environnements hostiles. Une technique se heurte à ses propres limites ? On met au point des systèmes combinant le meilleur des différentes technologies, quelles soient hydrauliques, mécaniques ou électriques. Les utilisateurs ne trouvent pas leur bonheur dans des réponses par trop standardisées ? On leur présente des solutions customisées, définies pour répondre à leurs besoins spécifiques… Autant de problèmes posés, autant de réponses apportées par les spécialistes du secteur. Visiblement, ces derniers ne baissent pas les bras. Au contraire, ils optent pour une vision à long terme et mettent à profit les difficultés du jour pour élaborer les solutions de demain.Alain Vandewynckele, Rédacteur en chef

Accès au sommaireDossier - Technologie - Stratégie - Solution - Formation -

N°156 - Avril 2013

L’intelligence en plus

Les avis sont unanimes. Même arrivés à un haut niveau de maturité, les composants mécaniques « purs » ont encore de beaux jours devant eux. Ne serait-ce que parce que leur robustesse, leur longue durée de vie ou leur simplicité d’utilisation les rendent largement suffisants pour bon nombre d’applications qui ne requièrent pas de réponses par trop élaborées. Partant du principe que le mieux est souvent l’ennemi du bien, la sophistication à outrance des solutions proposées peut se traduire par des effets contraires à ceux recherchés au départ.

Cependant, tout le monde se retrouve également pour constater que l’apport d’une dose d’électronique et d’informatique à la mécanique originelle lui a permis de franchir des étapes décisives et d’aborder des territoires qui lui étaient jusque là inconnus.

Ce savant dosage, que l’on retrouve sous le vocable mécatronique, génère d’incomparables progrès en termes de productivité, sécurité, précision et synchronisation, confort et souplesse d’utilisation, collecte d’informations, diagnostic et maintenance. Sans oublier le nerf de la guerre, érigé comme critère de choix numéro un par l’ensemble des utilisateurs :

les économies d’énergie. Mieux même : il arrive que l’électronique soit amenée à prendre la main, dans certains cas, pour suppléer d’éventuelles carences ou corriger les erreurs de jugement des opérateurs afin d’arriver au résultat souhaité.De toute évidence, l’apport de ce surplus d’intelligence permis par l’électronique et l’informatique s’est imposé comme véritable garant de l’avenir de la mécanique. Tant au niveau du composant seul qu’au niveau supérieur, celui du système, de par les possibilités d’assemblage, de contrôle, de dialogue, de communication et d’interactions des produits qu’il autorise.

Là encore, la clé du succès réside dans un bon mixage des différentes technologies. Tout en gardant à l’esprit que l’optimisation des rendements et les économies quantifiables qui en résultent demeurent, encore et toujours, les maîtres-mots dans ce domaine.Alain Vandewynckele, Rédacteur en chef

Accès au sommaireDossier - Technologie - Stratégie - Solution - Formation -

N°155 - Février/Mars 2013

Ces frontières qu’on abat

Convergence ou opposition frontale ? Coexistence plus ou moins pacifique ou conflit ouvert ? Hasard du calendrier, plusieurs des thèmes et manifestations évoqués dans ce numéro traitent des évolutions des différentes technologies de transmission de puissance et de leur avenir plus ou moins prévisible. Celui-ci se dessinera-t-il dans le cadre d’un développement autonome ou, au contraire, dans une mise en commun de leurs atouts respectifs ? Le moins que l’on puisse dire est que les signaux envoyés par les principaux acteurs du secteur se révèlent souvent assez contradictoires.

De nombreux industriels des transmissions prônent ainsi une approche multi-technologique. Ces derniers raisonnent de plus en plus en termes de fonctions nous apprend une étude prospective du Cetim dont nous faisons écho dans ce numéro. Côté donneurs d’ordres, c’est le « coût global » des solutions retenues qui est en passe de s’imposer en tant que critère de choix prioritaire, avec une certaine prédominance de la notion d’efficacité énergétique, suivie de près par l’aspect « développement durable », la facilité de maintenance et la sécurité. Dans ce contexte, le choix se porterait alors, non plus sur une technologie en particulier, mais plutôt sur une combinaison des avantages des unes et des autres en vue de répondre au mieux à ces objectifs. De tout cela découlerait la convergence des technologies vers des solutions qui verraient les frontières entre celles-ci tomber les unes après les autres. L’étude du Cetim met d’ailleurs l’accent sur la généralisation de la mécatronique qui, déjà intégrée dans la chaîne d’information, la régulation, la commande ou les capteurs par exemple, tend à progresser dans d’autres domaines tels que la maintenance ou la sécurité.

De ce point de vue, ce n’est surement pas un hasard si la prochaine foire industrielle de Hanovre, également évoquée dans les pages qui suivent, met cette année l’accent sur la notion « d’Integrated Industry » ; et notamment la communication entre machines et systèmes ainsi que leurs échanges d’informations en temps réel. Une évolution qui participe, sans aucun doute, de cette convergence multi-technologique. Pour autant, ces tendances apparaissent un peu plus floues dès lors que l’on descend au niveau des composants. Ainsi, notre dossier sur les vérins fait apparaître un certain clivage entre ceux qui leur prédisent un avenir « tout mécatronique » et les tenants d’un développement séparé.

Ces derniers arguent notamment du fait que certaines solutions ne sont pas transposables d’un secteur à un autre. D’où la subsistance de plusieurs « chapelles », chacune ne se concevant qu’à l’exclusion de toutes les autres. Au milieu de tout cela, l’utilisateur a parfois du mal à s’y retrouver. Car après tout, son principal souhait est de disposer de systèmes fonctionnant au meilleur coût et lui permettant de gagner tant en productivité qu’en qualité de fabrication. En la matière, c’est encore et toujours l’application qui commande. Des caractéristiques de celle-ci découle tout naturellement le choix des technologies à mettre en œuvre.Alain Vandewynckele, Rédacteur en chef

Accès au sommaireDossier - Technologie - Stratégie - Formation - Solution -

N°154 - Novembre 2012

Qui peut le plus…

La tendance est très claire. Et semble irréversible. Voilà plusieurs années que sous le double effet des stratégies d’externalisation menées par les grands secteurs clients et de la volonté de réduire le nombre de leurs fournisseurs, le poids des responsabilités qui pèsent sur les épaules de ces derniers ne cesse de s’accroître. Cette course effrénée au recentrage sur son cœur de métier s’accompagne inéluctablement d’une déperdition de savoir-faire dans de nombreux domaines chez les donneurs d’ordres. Et ce savoir-faire, il faut bien le retrouver quelque part. C’est donc vers les spécialistes des différentes professions que se tournent les clients en leur transférant des pans toujours plus larges d’activités qu’ils prenaient en charge eux-mêmes auparavant.

Rien d’étonnant alors que les fournisseurs voient leur propre métier évoluer en conséquence. Le domaine des transmissions de puissance en fournit un exemple particulièrement significatif. Longtemps cantonnés au sein d’une sphère d’activités restreinte à quelques gammes de produits isolées, les spécialistes du secteur ont été amenés à sortir de leur pré-carré et à agglomérer à leur offre nombre de composants et fonctions complémentaires. A tel point que certains ne voient plus leur salut autrement que par une prise en charge toujours plus poussée de systèmes complets et multi-technologiques qu’on leur demande d’appréhender de A à Z, depuis la conception jusqu’à la mise en route sur le site du client, voire la maintenance et la formation des opérateurs… Cette longue marche vers le clé en main se traduit par une mutation des métiers. De fournisseurs de produits à l’origine, les spécialistes des transmissions doivent parfois assumer un véritable statut d’ingénieriste, quitte à eux-mêmes s’associer avec des partenaires afin de proposer des offres complètes quand ils ne possèdent pas l’ensemble des compétences nécessaires en interne. Est-ce à dire pour autant que le composant isolé n’aura plus sa place à l’avenir ? Après tout, qui peut le plus, peut le moins, et on peut penser que le spécialiste du système global est également apte à en concevoir et fabriquer les différentes parties. Ce serait aller un peu vite en besogne. Si les acteurs du métier sont unanimes à reconnaître et s’adapter à cette nouvelle donne, ils n’en considèrent pas moins que c’est au sein du produit que réside avant tout le véritable savoir-faire. L’avenir ne se dessinera donc pas autour d’une opposition stérile entre « simple » composant et système complet, mais bien par une bonne maîtrise de l’un et de l’autre. Un bon système doit être basé sur de bons composants. La complémentarité technologique est évidente. En outre, d’un point de vue strictement commercial, faire du système pour le plaisir de faire du système ne constitue pas une fin en soi, comme nous le rappelle un des intervenants au dossier de ce numéro. Il s’agit avant tout de répondre au besoin du marché. Dans ce contexte, la logique commerciale du système complet n’est jamais aussi évidente que lorsqu’il permet d’accroître les fournitures de composants…Alain Vandewynckele, Rédacteur en chef

Accès au sommaireDossier - Technologie - Stratégie - Solution - Formation